国指定重要文化財

荒川家住宅を訪ねる

2021年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 案内

< 案内 >

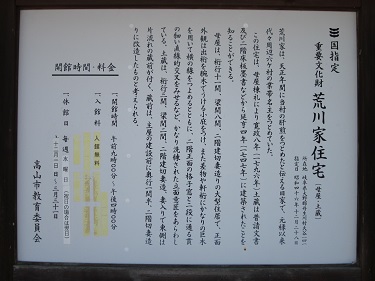

案内板

(案内板には下記のように書かれています)

(案内板には下記のように書かれています)

国指定

重要文化財 荒川家住宅(母屋・土蔵)

所在地 岐阜県大野郡丹生川村大谷141

指定日 昭和46年12月28日

荒川家は、天正年間に当村の肝煎をつとめたと伝える旧家で、

元禄以来代々周辺6ヶ村の業帯名主をつとめていた。

この住宅は、母屋棟札により寛政8年(1796年)土蔵は普請文書及び2階床板墨書

などから延享4年(1747年)に建築されたことを知ることができる。

母屋は、桁行11間、梁間8間、2階建切妻造りの大型住居で、正面概観は出桁を腕木

でうける小庇をつけ、また差物や軒桁にかなりの巨木を用いて横の線をつよめると

ともに、2階正面の格子窓と2段に通る貫の細い直線的交叉をみせるなど、かなり洗練

された立面意匠をあらわしている。土蔵は、桁行3間、梁間2間、2階建切妻造、

妻入りで東側は片流れの蔵前が付く、蔵前は、主屋の建設前に奥行1間半、2階切妻

造りに改造したものと考えられる。

開館時間・料金

1、開館時間 午前9時00分〜午後4時00分

1、入館料 入館無料

1、休館日 毎週水曜日(祝日の場合は翌日)

12月1日〜3月31日

高山市教育委員会

パンフレット

(パンフレットには下記のように書かれています)

(パンフレットには下記のように書かれています)

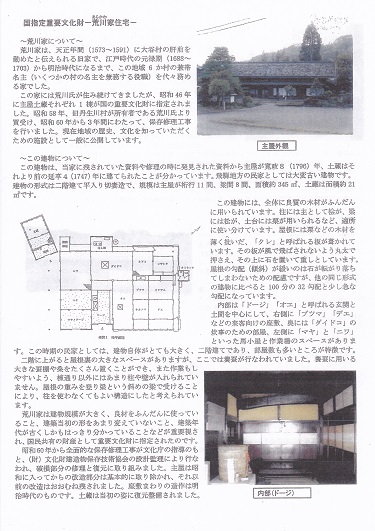

国指定重要文化財 荒川家住宅

〜荒川家について〜

荒川家は、天正年間(1573〜1591)に大谷村の肝煎を勤めたと伝えられる旧家で、

江戸時代の元禄期(1688〜1703)から明治時代になるまで、この地域6か村の兼帯

名主(いくつかの村の名主を兼務する役職)を代々務める家でした。

この家には荒川氏が住み続けてきましたが、昭和46年に主屋土蔵それぞれ1棟

が国の重要文化財に指定されました。昭和58年、旧丹生川村が所有者である荒川

氏より買受け、昭和60年から3年間にわたって、保存修理工事を行いました。

現在地域の歴史、文化を知っていただくための施設として一般に公開しています。

〜この建物について〜

この建物は、当家に残されていた資料や修理の時に発見された資料から主屋が

寛政8(1796)年、土蔵はそれより前の延享4(1747)年に建てられたことが分かって

います。。飛騨地方の民家としては大変古い建物です。建物の形式は二階建て平

入り切妻造で、規模は主屋が桁行11間、梁間8間、面積約345㎡、土蔵は面積約21

㎡です。

この建物には、全体に良質の木材がふんだんに用いられています。柱には主と

して桧が、梁には松が、土台には栗が用いられるなど、適所に使い分けています。

屋根には栗などの木材を薄く批いだ、「クレ」と呼ばれる板が葺かれています。

その板が風で飛ばされないよう丸太で押さえ、その上に石を置いて重しとしてい

ます。屋根の勾配(傾斜)が緩いのは石が転がり落ちてしまわないための配慮です

が、他の同じ形式の建物に比べると100分の32勾配と少し急な勾配になっています

。

内部は「ドージ」「オエ」と呼ばれる玄関と土間を中心にして、右側に

「ブツマ」「デエ」などの来客向けの座敷、奥には「ダイドコ」の炊事のための

部屋、左側に「マヤ」と「ニワ」といった馬小屋 と作業場のスペースがあります。

この時期の民家としては、建物自体がとても大きく、二階建てであり、部屋数も

多いところが特徴です。

二階に上がると屋根裏の大きなスベースがありますが、ここでは養蚕が行なわ

れていました。養蚕に用いる大きな蚕棚や桑をたくさん置くことができ、また

作業もしやすいよう、棟通り以外にはあまり柱や璧が入れられていません。屋根

の重みを登り梁という斜めの梁で受けることにより、柱を使わなくてもよい構造

にしたと考えられています。

荒川家は建物規模が大きく、良材をふんだんに使っていること、建築当初の形

をあまり変えていないこと、建築年代が古くしかもはっきり分かっていることな

どが重要視され、国民共有の財産として重要文化財に指定されたのです。

昭和60年から全画的な保存修理工事が文化庁の指導のもと、(財)文化財建造物

保存技術協会の設計監理により行なわれ、破損部分の修理と復元に取り組みまし

た。主屋は昭和に入ってからの改造部分は基本的に取り除かれ、それ以前の改造

はおおむね残されました。座敷まわりの造作は明治時代のものです。土蔵は当初

の姿に復元整備されました。

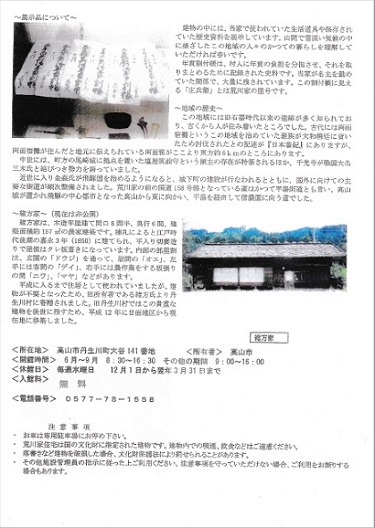

〜展示品について〜

〜展示品について〜

建物の中には、当家で使われていた生活道具や保存されていた歴史資料を展示

しています。山間で雪深い気候の中に根ざしたこの地域の人々のかつての暮ら

しを理解していただければ幸いです。

年貢割付帳は、村人に年貢の負担を分担させ、それを取りまとめるために記録

された史料です。当家が名主を勤めていた関係で、大量に残されています。この

割付帳に見える「庄兵衛」とは荒川家の屋号です。

〜地域の歴史〜

この地域には旧石器時代以来の遺跡が多く知られており、古くから人が住み着

いたところでした。古代には両面宿灘というこの地域を治めていた豪族が大和朝

廷に背いたため討伐されたとの記述が『日本書紀』にありますが、両面宿難が住

んだと地元に伝えられている両面窟がここより東方約6kmのところにあります。

中世には、町方の尾崎城に拠点を置いた塩屋筑前守という領主の存在が特筆さ

れるほか、千光寺が戦国大名三木氏と結びつき勢力を誇っていました。

近世に入り金森氏が飛騨国を治めるようになると、城下町の建設が行なわれる

とともに、国外に向けての主要な街道が順次整備されました。荒川家の前の国道

158号線となつている道はかつて平湯街道とも言い、高山城が置かれ飛騨の中心都

市となった高山から東に向かい、平場を経由して信濃国に向う道でした。

〜緒方家〜 (現在は非公開)

緒方家は、木造平屋建て間口8間半、奥行6間、建築面積約157㎡の農家建築です。

棟札によると江戸時代後期の嘉永3年(1850)に建てられ、平入り切妻造りで屋根は

クレ板葺きになっています。内部の部屋割は、玄間の「ドウジ」を通つて、居間の

「オエ」、左手には客間の「ディ」、右手には農作業をする板張りの間「ニワ」

、「マヤ」などがあります。

平成に入るまで住居として使われてしいましたが、建物が不要となったため、

旧所有者である緒方氏より丹生川村に寄贈されました。旧丹生川村ではこの貴重な

建物を後世に残すため、平成12年に日面地区から現在地に移築しました。

く所在地> 高山市丹生川町大谷141番地

く所有者> 高山市

く開館時間> 6月〜9月 8:30〜16:30 その他の期間 9:00〜16:00

く休館日> 毎週水曜日 12月1日から翌3月31日まで

く入館料> 無料

く電話番号> 0577-78-1558

注意事項

・お車は専用駐車場にお停め下さい。

・荒川家住宅は国の文化財に指定された建物です。建物内での喫煙、飲食などは

ご遠慮ください。

・落書きなど建物を破損した場合、文化財保護法により罰せられることがあります

。

・その他施設管理員の指示に従った上ご利用ください。注意事項を守つていただけ

ない場合、ご利用をお断りする場合もあります。

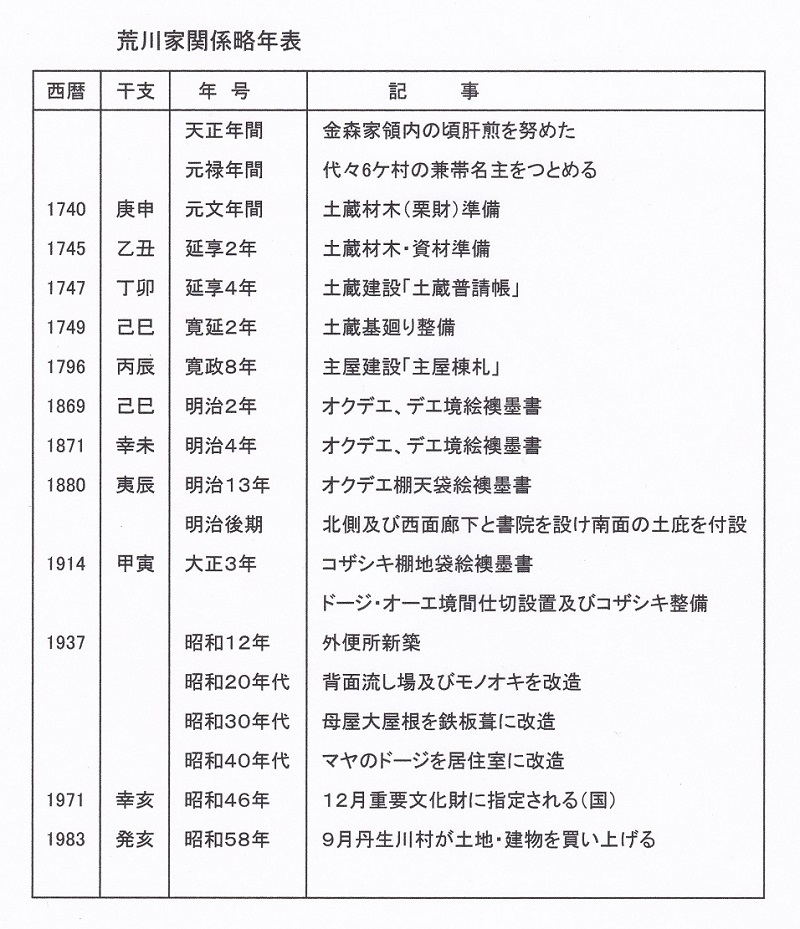

荒川家関係略年表

(荒川家関係略年表には下記のように書かれています)

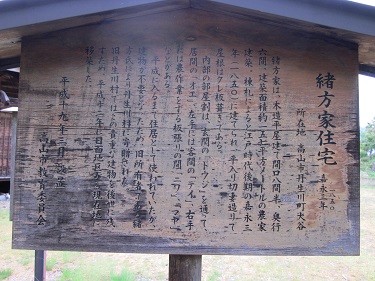

緒方家住宅の立札

(緒方家住宅の立札には下記のように書かれています)

(緒方家住宅の立札には下記のように書かれています)

緒方家住宅

1850

嘉永3年

所在地 高山市丹生川町大谷

緒方家は、木造平屋建て間口8間半、奥行6間、建築面積約157平方メートルの

農家建築。棟札によると江戸時代後期の嘉永3年(1850)に建てられ、

平入り切妻造りで屋根はクレ板葺きである。

内部の部屋割は、玄間の「ドウジ」を通つて、居間の 「オエ」、左手には客間の

「ディ」、右手には農作業をする板張りの間「ニワ」 、「マヤ」などがある。

平成に入るまで住居として使われていたが、建物が不要となったため、

旧所有者である緒方氏より丹生川村に寄贈された。

旧丹生川村ではこの貴重な建物を後世に残すため、平成12年に日面地区から現在地

に移築した。

平成19年3月設置

高山市教育委員会

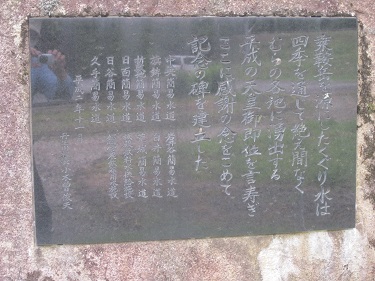

湧水感謝の碑

(湧水感謝の碑の手前の碑文には下記のように書かれています)

(湧水感謝の碑の手前の碑文には下記のように書かれています)

乗鞍岳を源にしたくぐり水は

四季を通じて絶え間なく

むらの各地に湧出る

平成の天皇御即位を言寿ぎ

ここに感謝の念をこめて

記念の碑を建立した

中央簡易水道 岩井谷簡易水道

旗鉾簡易水道 白井簡易水道

折敷地簡易水道 荒城簡易水道

日面簡易水道 板殿飲料水供給施設

日谷簡易水道 呂瀬金山営農飲雑用水施設

久手簡易水道

平成二年十一月

丹生川村長小木曽俊夫

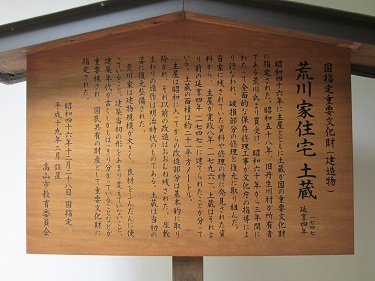

土蔵の立札

(土蔵の立札には下記のように書かれています)

(土蔵の立札には下記のように書かれています)

国指定重要文化財(建築物)

荒川家住宅 土蔵 1747 延享4年

昭和46年に主屋とともに土蔵が国の重要文化財に指定された。昭和58年、

旧丹生川村が所有者である荒川氏より買受け、昭和60年から3年間にわたって

全面的な保存修理工事が文化庁の指導により行なわれ、破損部分の修理と復元に

取り組んだ。

当家に残されていた資料や修理の時に発見された資料から、主屋が寛政8年(1796)、

土蔵はそれより前の延享4年(1747)に建てられたことが分っている。土蔵の面積は

約21平方メートル。

主屋は昭和に入ってからの改修部分は基本的に取り除かれ、それ以前の改造は

おおむね残された。座敷まわりの造作は明治時代のものである。土蔵は当初の姿に

復元整備された。

荒川家は建物規模が大きく、良材をふんだんに使っていること、建築当初の形を

あまり変えていないこと、建築年代が古くしかもはっきりわかっていることなどが

重要視され、国民共有の財産として重要文化財に指定された。

昭和46年12月28日 国指定

平成19年3月 設置

高山市教育委員会

荒川家古文書の石柱

(荒川家古文書の石柱には下記のように書かれています)

(荒川家古文書の石柱には下記のように書かれています)

市指定 古文書

荒川家古文書

元禄から慶応年間における年貢徴収の詳細を記した六ヶ村年貢割付帳や

天保13年(1842)に根方村の4名が西国巡礼に向かった際の道中手形である

往来状などが残されている。

荒川家住宅修理記

(荒川家住宅修理記には下記のように書かれています)

(荒川家住宅修理記には下記のように書かれています)

重要文化財荒川家住宅修理記

事業概要

主屋 屋根葺替及び部分修理

土蔵 解体修理

着手 昭和60年10月

完了 昭和62年12月

総事業費 8750万円

収入内訳

5687万5千円 国庫補助額

875万円 岐阜県補助額

2187万5千円 丹生川村負担額

事業者 丹生川村

荒川家は元禄以降代々庄屋を勤めたと伝える旧家で、昭和58年丹生川村が

譲り受けて、保存することになった。

主屋は棟札により寛政8年(1796)、土蔵は普請文書及び二階床板墨書などから

延享4年(1747)に建築されたことが知られる。

主屋は桁行11間、梁間8間、二階建切妻造で、当初は北側面の下屋と南側面の

土庇がなく、明治時代後期になって北側面と背面北半に下屋を増築し、南側面に

土庇を設け、オクデエ・ブツマ・ナカノマを整備した。

大正時代に入ってドージ・オエ境に建具をいれ、コザシキを6畳に改造した。

その後、昭和になってオエ・ネドコの天井など改造し、畳を敷いた。

戦後ダイドコ・ニワに間仕切を設け部屋を造り、背面南寄りの下屋を奥行1間

のモノオキと半間の縁とした。30年代に屋根石置板葺を瓦棒鉄板葺に改め、

さらに40年代にマヤノドージを居室に改造した。

土蔵は桁行3間、梁間2間、二階建切妻造、妻入りで東面し、片流れの蔵前が

付く。蔵前は主屋の建築前に奥行1間半、二階建切妻造、妻入に改造された。

今回の修理に当たって、主家は明治以降の改造部を撤去して整備し、土蔵は

当初の形に復元整備した。

事業は直轄工事とし、設計管理は財団法人文化財建造物保存技術協会に委託、

工事は請負とした。

1 修理の大要

主屋

(1) 屋根・庇の鉄板葺は解体し、野地補修のうえ板葺きに復旧した

(2) 基礎は背面モノオキ・縁の礎石を掘り起したうえ、コンクリート

地業を施して据え付けた。

(3) 解体した木部は極力在来の部材を再用し、破損、腐朽材は継木・

埋木を施して再用した。再用に耐えない材は在来と同種材で補足した。

(4) 壁は南面の破損の著しい部分は荒壁から、他は中塗りより塗り替

えた。

(5) 建具の破損又は欠失しているものは、補修又は新調し、現状変更

により復旧整備したものは在来の形式に倣って作成した。

(6) 畳は表替とし、電灯設備・ 水道設備を設けた。

土蔵

(1) 建物は一旦解体し、破損部材を繕いの上旧規の形式手法に倣って

組み立てた。

(2) 基礎は礎石を掘り起こしたうえコンクリート地業を施して

据え直し、蔵前石積を積み直した。

(3) 木部は極力在来の部材を再用し、取替材は在来と同種材で補足

した。

(4) 壁土・下地は在来のものを極力再用し、旧規の形式手法に倣って

組み立てた。

(5) 建具は裏白戸を塗り替え、他の破損したものは補修して再用した。

附帯工事

(1) 蔵前前面に取り付く主屋南面屁の解体復旧、土蔵南面土手に土留

石積を行った。

2 現状変更

主屋

(1) 背面南寄り5間のモノオキと縁を撤去して、奥行1間半の旧規

の流し場と漬物部屋に復旧整備した。

(2) 後設の間仕切等を撤去して、つぎのように復旧整備した。

1) マヤ前面の8畳と長4畳を撤去して土間に復した。

2) ニワ西北隅の6畳大室を撤去して一連の板間に復した。

3) ダイドコ北半の8畳と長4畳大室を撤去して一連の板間に

復した。

4) オエの東間仕切及び畳を撤去して一連の板間に復した。また

天井を板簣子天井に復した。

5) ネドコの押入及び畳を撤去して10畳大の板間に復した。また、

竿縁天井を撤去して根太天井をあらわした。

6) ドージにカマドを整えた。

(3) 柱間装置を復旧整備した。

(4) 大屋根瓦棒鉄板葺を石置板葺に復した。

土蔵

(1) 蔵前の奥行を半間縮め、屋根を片流れに復旧整備した。

(2) 二階上り口を約40センチメートル狭めて旧規の上り口に復した。

以上工事の概要を記し、後の資料とする。

昭和62年12月31日

丹生川村長 小木曽 俊夫

戻る

(注)名称、説明等は筆者の考えで記述していますので必ずしも正確であるとは 言えません。

(参考文献)丹生川村史 民族編 丹生川村史編集委員会編集 平成10年11月30日 丹生川村発行

Copyright (C) 2021 M.Matsuyama All rights reserved

<< ホーム < 戻る 次へ >