国指定重要文化財

荒川家住宅を訪ねる

2021年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 案内

< 6月 >

6月22日 デエ(出居)

湧水感謝の碑の周りにツツジの花がきれいに咲いていました。

湧水感謝の碑の周りにツツジの花がきれいに咲いていました。

丹生川の水道に感謝する湧水感謝の碑です。

丹生川の水道に感謝する湧水感謝の碑です。

(詳しくは「案内」をご覧ください)

畳敷き(六畳)のナカノマです。天井は竿縁天井(サオブチテンジョウ)で、

間仕切りに障子戸、板戸が立てられています。

畳敷き(六畳)のナカノマです。天井は竿縁天井(サオブチテンジョウ)で、

間仕切りに障子戸、板戸が立てられています。

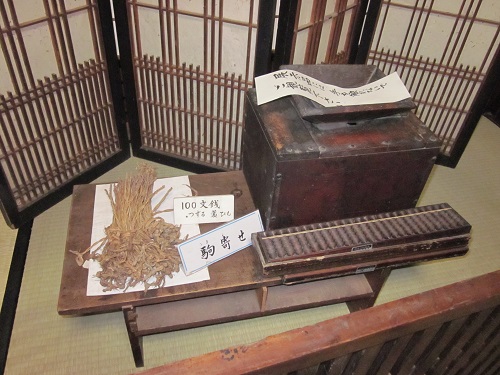

右側に駒寄せが置かれています。

駒寄せの中には、算盤(五玉が一つ、一玉が五つ)、銭箱、百文銭をつるす藁ひもが

置かれています。

駒寄せの中には、算盤(五玉が一つ、一玉が五つ)、銭箱、百文銭をつるす藁ひもが

置かれています。

畳敷き(十畳)のデエ(出居)です。天井は竿縁天井、欄間は障子欄間

(ショウジランマ)で、間仕切りに障子戸、襖(フスマ)が立てられています。

畳敷き(十畳)のデエ(出居)です。天井は竿縁天井、欄間は障子欄間

(ショウジランマ)で、間仕切りに障子戸、襖(フスマ)が立てられています。

デエは客を接待する部屋でした。

竿縁天井と鴨居(カモイ)との間に、木材4本をX字に組んだ欄間が入れられています。

竿縁天井と鴨居(カモイ)との間に、木材4本をX字に組んだ欄間が入れられています。

畳敷き(六畳)のブツマ(仏間)です。天井は竿縁天井で、間仕切りに板戸、襖、

障子戸が立てられています。正面には仏壇が安置されています。

畳敷き(六畳)のブツマ(仏間)です。天井は竿縁天井で、間仕切りに板戸、襖、

障子戸が立てられています。正面には仏壇が安置されています。

この地域では曹洞宗(ソウトウシュウ)が信仰されています。

部屋の中で暖をとる火鉢です。

部屋の中で暖をとる火鉢です。

火鉢の中に入っている灰の上に炭火を置いて燃焼させました。

畳敷き(十畳)のオクデエです。天井は竿縁天井で、間仕切りに襖、障子戸が

立てられています。正面には床の間があり、中央に丸太の床柱があります。

右側には掛軸がかけられています。左側には違い棚、天袋があり、畳の上には

カモシカの毛皮の敷物が置かれています。

畳敷き(十畳)のオクデエです。天井は竿縁天井で、間仕切りに襖、障子戸が

立てられています。正面には床の間があり、中央に丸太の床柱があります。

右側には掛軸がかけられています。左側には違い棚、天袋があり、畳の上には

カモシカの毛皮の敷物が置かれています。

冠婚葬祭や寄合などのときは、ナカノマ、デエ、ブツマ、オクデエの間仕切りの戸を

外して大広間として使用しました。

冠婚葬祭に使用した塗物の膳、食器です。

冠婚葬祭に使用した塗物の膳、食器です。

6月3日 竈(カマド)

シャクヤクの花がきれいに咲いていました。

シャクヤクの花がきれいに咲いていました。

紫のアヤメが咲いていました。

紫のアヤメが咲いていました。

釜・鍋をなどをかけ、薪を燃やして煮炊きをする竈(カマド)です。

釜・鍋をなどをかけ、薪を燃やして煮炊きをする竈(カマド)です。

周囲に鍔(ツバ)のついた炊飯用の羽釜(ハガマ)です。厚い木の蓋が載っています。

周囲に鍔(ツバ)のついた炊飯用の羽釜(ハガマ)です。厚い木の蓋が載っています。

食物を煮炊きする鋳物製の鍋です。

食物を煮炊きする鋳物製の鍋です。

食器や食材などを洗う木製の水屋です。

食器や食材などを洗う木製の水屋です。

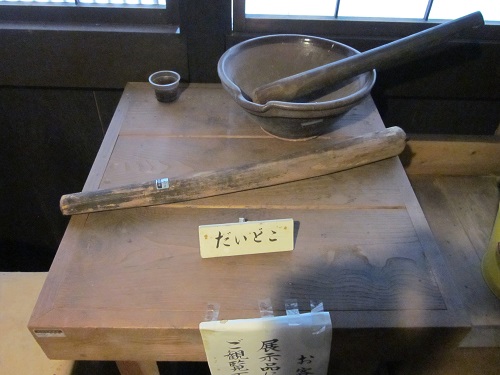

木製のダイドコです。

木製のダイドコです。

飯をたく前に米を洗って入れる笊(ザル)のコメアゲショウケです。

飯をたく前に米を洗って入れる笊(ザル)のコメアゲショウケです。

豆、アブラゲなどを擂りつぶすスリバチとスリコギです。

豆、アブラゲなどを擂りつぶすスリバチとスリコギです。

水を入れる手桶と柄杓です。

水を入れる手桶と柄杓です。

タライと柄杓です。

タライと柄杓です。

炊き上がったご飯を入れる大きいオヒツです。

炊き上がったご飯を入れる大きいオヒツです。

大家族が多かったので大きいオヒツを使っていました。

炊き上がったご飯を入れる小さいオヒツです。

炊き上がったご飯を入れる小さいオヒツです。

破子(ワリゴ)は檜の薄板を曲げて作った弁当箱です。

破子(ワリゴ)は檜の薄板を曲げて作った弁当箱です。

フタにもご飯をつめて2食分としました。

6月3日 カイコを飼う

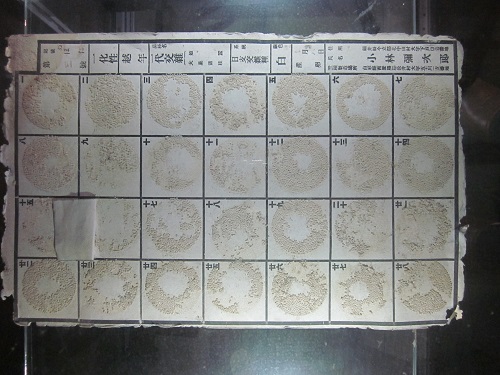

カイコ(蚕)の卵(タマゴ)が産みつけられた台紙の種紙(タネガミ)です。

カイコ(蚕)の卵(タマゴ)が産みつけられた台紙の種紙(タネガミ)です。

蚕(カイコ)の卵を入れる蚕種入箱です。

蚕(カイコ)の卵を入れる蚕種入箱です。

柱の半月孔に横棒を渡した蚕棚(カイコダナ)(メダナ)です。

柱の半月孔に横棒を渡した蚕棚(カイコダナ)(メダナ)です。

(高さ2m35cm、幅3m21cm、奥行53cm、段数11段)

この横棒の上に蚕箔(サンパク)を載せます。

梯子状の蚕棚(カイコダナ)(メダナ)です。これは横になっていますが立てて

使います。(4台重なっています)

梯子状の蚕棚(カイコダナ)(メダナ)です。これは横になっていますが立てて

使います。(4台重なっています)

(高さ2m40cm、幅92cm、段数13段)

横棒の上に蚕箔を載せます。

蚕を飼育する蚕箔(サンパク)(カイコカゴ)です。角型の平たい籠です。

(90cm×70cm)

蚕を飼育する蚕箔(サンパク)(カイコカゴ)です。角型の平たい籠です。

(90cm×70cm)

この上に蚕座紙(サンザシ)を敷いてその上で蚕を飼います。

蚕網(カイコアミ)(サンモウ)を束ねてあります。

蚕網(カイコアミ)(サンモウ)を束ねてあります。

蚕網を広げて蚕のいる蚕箔の上に被せ、その上に桑を与えると蚕は網目を

通り抜けて上にあがります。蚕の載っている蚕網を持上げて移動させ、蚕箔に

残った糞と食べ残した桑を掃除します。

蚕網の網目は蚕の成長により順次大きいものを使用します。

桑の葉を摘んで入れるクワモリアジカです。 (直径30cm、深さ36cm)

桑の葉を摘んで入れるクワモリアジカです。 (直径30cm、深さ36cm)

腰につけて使います。

桑をたくさん入れるクワイレコザです。

桑をたくさん入れるクワイレコザです。

(直径60cm、深さ53cm)

クワモリアジカで採った桑を何杯もクワイレコザに入れ、一杯になると背負って

家へ運びました。

桑葉を細かく切る桑切り包丁です。

桑葉を細かく切る桑切り包丁です。

切った桑を入れる桑入れ籠です。桑入れ籠に桑を入れて蚕に与えました。

切った桑を入れる桑入れ籠です。桑入れ籠に桑を入れて蚕に与えました。

蚕に桑を与えると一斉に食べ始めて、部屋中に雨のような(ザー)食べる音が

響いていました。

蚕箔(カイコカゴ)を載せる給桑台(キュウソウダイ)です。

(長さ93cm、幅70cm)

蚕箔(カイコカゴ)を載せる給桑台(キュウソウダイ)です。

(長さ93cm、幅70cm)

給桑台の上に蚕箔を載せて桑を与えました。

気温の低いときに使用する蚕部屋暖炉です。炭火・練炭を使用していました。

気温の低いときに使用する蚕部屋暖炉です。炭火・練炭を使用していました。

熟蚕(ジュクサン)した蚕は蔟(マブシ)に移され、繭(マユ)を作ります。

熟蚕(ジュクサン)した蚕は蔟(マブシ)に移され、繭(マユ)を作ります。

蔟にはいくつかの種類がありますが、これは改良折藁蔟

(カイリョウオリワラマブシ)です。

これは回転蔟(カイテンマブシ)です。

これは回転蔟(カイテンマブシ)です。

折藁蔟(オリワラマブシ)を作る藁蔟折機(ワラマブシオリキ)です。

折藁蔟(オリワラマブシ)を作る藁蔟折機(ワラマブシオリキ)です。

藁(ワラ)を板状に立てて入れ、左右の取っ手を手で持ち、交互に藁を折って

蔟を作りました。新しい蔟を1個作ると前の蔟が下から押出されて出てきました。

改良折藁蔟(カイリョウオリワラマブシ)を作る製蔟器(セイゾクキ)

(マブシオリキ)です。

改良折藁蔟(カイリョウオリワラマブシ)を作る製蔟器(セイゾクキ)

(マブシオリキ)です。

熟蚕(ジュクサン)(スガク)した蚕を入れて蔟へ運ぶヤドミ(蚕スキ)

(蚕箱)です。

熟蚕(ジュクサン)(スガク)した蚕を入れて蔟へ運ぶヤドミ(蚕スキ)

(蚕箱)です。

(熟蚕:蚕が4眠の後、葉を食べず体が透明になることです。)

生繭を殺蛹(サツヨウ)するための繭乾燥箱(培炉 ホイロ)です。

生繭を殺蛹(サツヨウ)するための繭乾燥箱(培炉 ホイロ)です。

繭を入れて運ぶ繭搬送コザです。

繭を入れて運ぶ繭搬送コザです。

(直径72×52cm、深さ42cm)

繭(マユ)の見本です。

繭(マユ)の見本です。

戻る

<< ホーム < 戻る 次へ >