国指定重要文化財

荒川家住宅を訪ねる

2021年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 案内

< 10月 >

10月9日 カンジキ

雪上を歩くとき足が雪の中にもぐらないように履物の下につけるカンジキです。

雪上を歩くとき足が雪の中にもぐらないように履物の下につけるカンジキです。

丸い形のマルカンジキです。

丸い形のマルカンジキです。

木製のスコップ状の雪かき道具のバンバです。

木製のスコップ状の雪かき道具のバンバです。

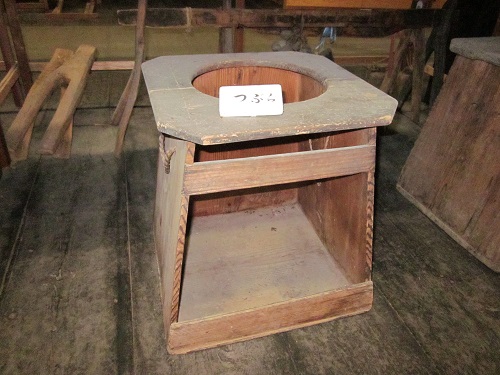

10月9日 コタツ

床を切って炉を設けて灰を入れそのなかに炭火をいれて、上にやぐらを置き

布団をかけて暖をとるコタツです。

床を切って炉を設けて灰を入れそのなかに炭火をいれて、上にやぐらを置き

布団をかけて暖をとるコタツです。

素焼の箱の中に鉢状の素焼の器を入れ、なかに灰を入れそのなかに炭火を入れて

布団をかけ暖をとる寝室用のバンコです。

素焼の箱の中に鉢状の素焼の器を入れ、なかに灰を入れそのなかに炭火を入れて

布団をかけ暖をとる寝室用のバンコです。

部屋の中で暖をとる金属製の火鉢です。

火鉢の中に入っている灰の上に炭火を置いて燃焼させました。

部屋の中で暖をとる金属製の火鉢です。

火鉢の中に入っている灰の上に炭火を置いて燃焼させました。

歩行できるころの乳児をこの中に入れて育てたタチツブラです。

歩行できるころの乳児をこの中に入れて育てたタチツブラです。

歩行できるまでの乳児をこの中に入れて育てたオケツブラです。

歩行できるまでの乳児をこの中に入れて育てたオケツブラです。

10月9日 ランプ

油壺に石油を入れて火をともす石油ランプです。

油壺に石油を入れて火をともす石油ランプです。

中に油皿を置いて火をともす行灯(アンドン)です。

中に油皿を置いて火をともす行灯(アンドン)です。

ローソク立てです。(中央)

ローソク立てです。(中央)

10月9日 大八車(ダイハチグルマ)

荷物を運ぶ大八車(ダイハチグルマ)です。

荷物を運ぶ大八車(ダイハチグルマ)です。

大八車の木製車輪です。

大八車の木製車輪です。

雪の上をすべらせて荷物を運ぶソリです。

雪の上をすべらせて荷物を運ぶソリです。

10月9日 ノコギリ

大きな材木を切るメヌキノコです。

大きな材木を切るメヌキノコです。

大木から板をとるときに使用した木挽き鋸(コビキノコ)です。

大木から板をとるときに使用した木挽き鋸(コビキノコ)です。

材木上に直線を引く墨壺(スミツボ)です。

材木上に直線を引く墨壺(スミツボ)です。

角材の荒削りをするチョウナです。

角材の荒削りをするチョウナです。

10月2日 歴史民俗資料館

合掌造りを模した建物の歴史民俗資料館です。

合掌造りを模した建物の歴史民俗資料館です。

歴史民俗資料館の内部です。

歴史民俗資料館の内部です。

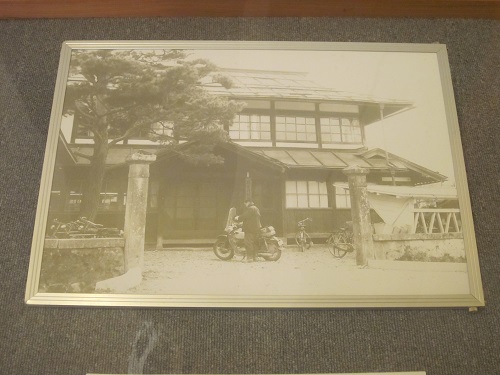

明治32年に建設された丹生川村の初代庁舎の写真です。

明治32年に建設された丹生川村の初代庁舎の写真です。

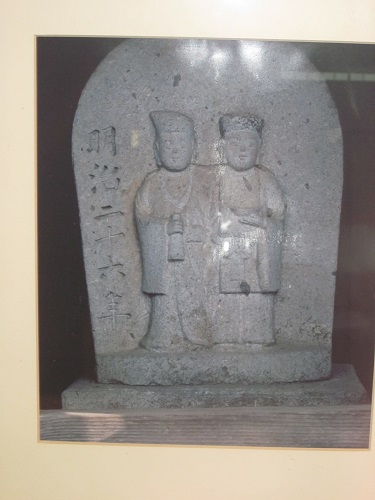

丹生川村に祀られている道祖神の写真が展示されています。

丹生川村に祀られている道祖神の写真が展示されています。

手回し蓄音機です。

手回し蓄音機です。

炭アイロンです。

炭アイロンです。

中に炭火を入れて熱源としていました。

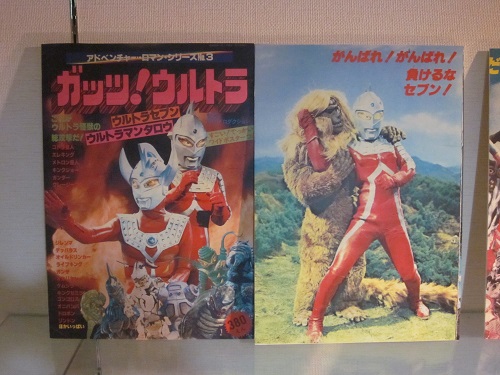

ウルトラマンの絵が展示されています。

ウルトラマンの絵が展示されています。

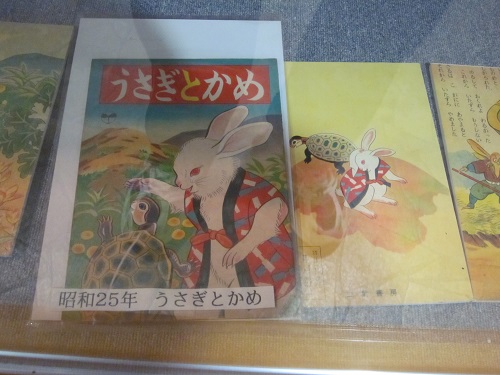

童話の絵本が展示されています。

童話の絵本が展示されています。

10月2日 藁縄(ワラナワ)

藁(ワラ)で作られた細い藁縄(ワラナワ)です。

藁(ワラ)で作られた細い藁縄(ワラナワ)です。

太い縄です。

太い縄です。

三つ編みの縄です。

三つ編みの縄です。

重いものを背中に乗せて運ぶときのクッションにするセミノです。

重いものを背中に乗せて運ぶときのクッションにするセミノです。

弁当、仕事用具などを入れて背負って運ぶネコダです。

弁当、仕事用具などを入れて背負って運ぶネコダです。

鎌等の刃物を研ぐ砥石を入れて腰につける砥袋(トブクロ)です。

鎌等の刃物を研ぐ砥石を入れて腰につける砥袋(トブクロ)です。

馬の足に履かせる草鞋(ワラジ)です。

馬の足に履かせる草鞋(ワラジ)です。

菰(コモ)です。

菰(コモ)です。

10月2日 草鞋(ワラジ)

藁(ワラ)で作られた藁草履(ワラゾウリ)です。

藁(ワラ)で作られた藁草履(ワラゾウリ)です。

藁(ワラ)で作られた草鞋(ワラジ)です。

藁(ワラ)で作られた草鞋(ワラジ)です。

冬に使用するズンベで、藁(ワラ)で作られた長ぐつ(深靴、フカグツ)です。

冬に使用するズンベで、藁(ワラ)で作られた長ぐつ(深靴、フカグツ)です。

雪中、農作業等のとき、脛(スネ)に巻いて脛を保護する脛巾(ハバキ)です。

雪中、農作業等のとき、脛(スネ)に巻いて脛を保護する脛巾(ハバキ)です。

藁(ワラ)とシナの樹皮で作られた雨具のバンドリ(蓑、ミノ)です。

藁(ワラ)とシナの樹皮で作られた雨具のバンドリ(蓑、ミノ)です。

10月2日 俵編機(タワラアミキ)

俵(タワラ)を編む俵編機(タワラアミキ)です。

俵(タワラ)を編む俵編機(タワラアミキ)です。

両脚で支えられた横木に溝がありそれに縦縄がかけられています。縄の先に木製

の錘(デッチ)がぶら下がっています。藁(ワラ)を縦縄の間に入れ、錘を前後

に入れ換えて編んでいきます。

筵(ムシロ)を織る筵織機(ムシロオリキ)です。

筵(ムシロ)を織る筵織機(ムシロオリキ)です。

縦に多数の縄が上の横木にかけられています。その縄が筬(オサ)の穴に

通されています。

筬の中央の取っ手を上向きにすると1本おきに縄が前と後ろに分かれます。

取っ手を下向きにすると逆に分かれます。

筵を織るときは、まず筬の取っ手を上向きにし、前と後ろの縄の間に藁(ワラ)

を竹の棒で作られたサスを使って入れます。筬を落として締めます。次に

筬の取っ手を下向きにし、縄の間に藁をいれ、筬を落として締めます。

これを繰り返して織っていきます。

筵(ムシロ)を2つに折り、両端を縄でとじて袋にしたカマス(叺)です。

筵(ムシロ)を2つに折り、両端を縄でとじて袋にしたカマス(叺)です。

穀物、塩、肥料などを入れておきました。

藁縄(ワラナワ)を綯う縄綯機(ナワナイキ)です。

藁縄(ワラナワ)を綯う縄綯機(ナワナイキ)です。

木枠の上部右側に2個の藁(ワラ)を入れる口があり、ここに藁を少しづつ

入れます。入れられた藁に縒(ヨ)りがかけられ、縄が綯われていきます。

出来た縄は左側の巻取り装置に巻き取られます。

作業者は右端前の椅子に座り、右端前下の2本のペダルを交互に踏んで、

木枠に支えられた上部装置全体を回転させながら、藁を入れます。

巻取り装置に縄が一杯になると装置から外し、穴のあいた円筒形の完成品

になります。

10月2日 石臼(イシウス)

石で造られた石臼(イシウス)です。

石で造られた石臼(イシウス)です。

石臼は穀物を粉にする道具です。上臼にあいている穴から穀物を入れて、棒状の

引き手を持って上臼を回転させると、上臼の下部外周から挽かれた粉がでてきます。

石臼の下には豆腐用石臼桶が置かれています。豆腐を作るときは、まず水に浸して

柔らかくした大豆をこの石臼ですりつぶします。すりつぶすと白い汁がでくるので、

この桶でうけて溝のところからから汁を入れ物に移します。

石臼をのせる石臼台(イシウスダイ)です。

石臼をのせる石臼台(イシウスダイ)です。

穀物を挽いた粉がたまりました。

桶に置かれた棒の上にカマス(叺)に入れられた荒塩を置いておくと、

ニガリ(苦汁)が垂れて下の桶にたまります。

桶に置かれた棒の上にカマス(叺)に入れられた荒塩を置いておくと、

ニガリ(苦汁)が垂れて下の桶にたまります。

豆腐を作るとき、煮た豆乳にこのニガリを入れて固めます。

団子をつくるとき粉を捏ねるキジバチ(木地鉢)(コネバチ)です。

団子をつくるとき粉を捏ねるキジバチ(木地鉢)(コネバチ)です。

餅をつく木製の臼(ウス)です。

餅をつく木製の臼(ウス)です。

10月2日 豆落とし

大豆(ダイズ)、小豆(アズキ)等を根こそぎ収穫し、稲架(ハサ)にかけて

乾燥させ、それを地面にひいた筵(ムシロ)の上にもってきます。莢(サヤ)の部分

をこの豆落としの槌(ツチ)で叩いて莢から実を取り出します。

大豆(ダイズ)、小豆(アズキ)等を根こそぎ収穫し、稲架(ハサ)にかけて

乾燥させ、それを地面にひいた筵(ムシロ)の上にもってきます。莢(サヤ)の部分

をこの豆落としの槌(ツチ)で叩いて莢から実を取り出します。

豆落としの槌には、円筒形のものと、木のまたを利用したものがあります。

右側のL字の棒は豆植棒(マメウエボウ)です。

この棒の円筒形の部分を手で握って、先の尖った方を地面に刺して穴をあけ、

そこに種豆を入れ土をかぶせて種まきをしました。

シナの木の表皮を使った箕(ミ)です。

シナの木の表皮を使った箕(ミ)です。

種子を入れて、塵を風によって飛ばしました。

ツヅラフジで作られた篩(フルイ)です。

ツヅラフジで作られた篩(フルイ)です。

豆等と塵をよりわけるのに使われました。

細かい目の篩(フルイ)です。

細かい目の篩(フルイ)です。

荏(アブラエ)(荏胡麻、エゴマ)等と塵をよりわけるのに使われました。

穀物などの容量をはかるための枡(マス)です。

穀物などの容量をはかるための枡(マス)です。

枡に盛った穀物を縁と平らにするのに用いる短い棒の

枡掻(マスカキ)(マスカケ)です。

枡に盛った穀物を縁と平らにするのに用いる短い棒の

枡掻(マスカキ)(マスカケ)です。

重さをはかる竿秤(サオバカリ)です。

重さをはかる竿秤(サオバカリ)です。

目盛りをつけた竿の一端にはかりたい物をかけ、竿が水平になるように

分銅を動かし、その位置の目盛りを読んで重さをはかります。

戻る

<< ホーム < 戻る 次へ >