国指定重要文化財

荒川家住宅を訪ねる

2021年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 案内

< 5月 >

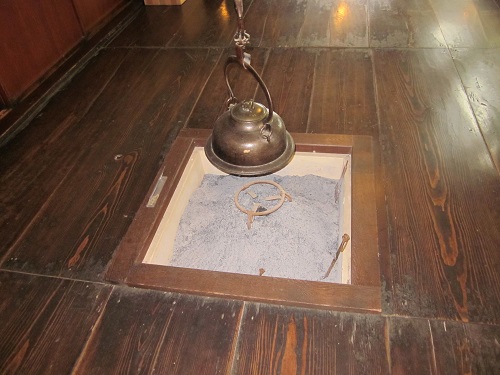

5月20日 囲炉裏

ダイドコ(ヒナタ)に囲炉裏があります。囲炉裏の上にはカギズル(自在鉤)

が吊るされています。それに鉄瓶がかかっていました。

ダイドコ(ヒナタ)に囲炉裏があります。囲炉裏の上にはカギズル(自在鉤)

が吊るされています。それに鉄瓶がかかっていました。

囲炉裏は一家の中心で、食事をしたり、一家団らんの部屋でした。

囲炉裏には灰が敷きつめられ、五徳、火箸、鉄瓶などが置かれていました。

囲炉裏には灰が敷きつめられ、五徳、火箸、鉄瓶などが置かれていました。

囲炉裏の上部には、天井から木の大きな鉤がでていて、それにカギズルが吊り

下げられています。火棚、天井は焚火の煙で真っ黒になっています。

囲炉裏の上部には、天井から木の大きな鉤がでていて、それにカギズルが吊り

下げられています。火棚、天井は焚火の煙で真っ黒になっています。

天井は囲炉裏の煙が通りやすいスノコ天井になっています。柱、梁、桁

などの木材は煙の防腐、防虫効果により建物の寿命が長くなっています。

オエ(戸口から入った1室)に小振りの囲炉裏があります。囲炉裏の上には

カギズル(自在鉤) が吊るされています。それに鉄瓶がかかっていました。

オエ(戸口から入った1室)に小振りの囲炉裏があります。囲炉裏の上には

カギズル(自在鉤) が吊るされています。それに鉄瓶がかかっていました。

囲炉裏の上部には、天井に角材が縄で縛りつけられています。それに木の大きな鉤が

取り付けられていて、それにカギズルが吊り下げられています。

囲炉裏の上部には、天井に角材が縄で縛りつけられています。それに木の大きな鉤が

取り付けられていて、それにカギズルが吊り下げられています。

天井は囲炉裏の煙が通りやすいスノコ天井になっています。天井は焚火の煙で

真っ黒になっています。

5月20日 ツキヤ(搗き屋)

荒川家住宅入口横の白い花のツツジが満開でした。

荒川家住宅入口横の白い花のツツジが満開でした。

この茅葺(カヤブキ)屋根の小屋はツキヤ(搗き屋)で、桁行1間半、梁間1間

です。

この茅葺(カヤブキ)屋根の小屋はツキヤ(搗き屋)で、桁行1間半、梁間1間

です。

ツキヤは水を利用して米を搗く(精米)ために建てられた小屋です。

米を搗くための添水唐臼(ソウズカラウス)がツキヤの中から外にかけて

設置されています。

荒川家住宅と緒方家の間にある小川のそばに建てられています。

米を搗くための添水唐臼(ソウズカラウス)がツキヤの中から外にでています。

米を搗くための添水唐臼(ソウズカラウス)がツキヤの中から外にでています。

添水唐臼は、ツキヤの中の床に石臼があり、その上に角材からでた杵があります。

その角材がツキヤの外へでていて、大きな支柱で受けています。その先が水が貯め

られる長方形の水鉢になっています。

(現在は壊れていて、支柱の所から折れ曲がって先端が地面に付いていました。)

その水鉢の上方に水を流す樋の端があります。

(これも壊れて、先端が地面に付いていました。)

添水唐臼の動きは、まず樋の端から水が落ちてきて水鉢に水が貯まります。

水が満杯になると水鉢側が重くなって下がり、シーソーのように杵の側が

持ち上がります。そうすると水鉢が傾くので水がこぼれます。水鉢側が軽くなるので

持上り、杵が石臼の上に落ちます。

ツキヤ(搗き屋)の右側に引戸の入口があります。

ツキヤ(搗き屋)の右側に引戸の入口があります。

ツキヤ(搗き屋)内部には、石臼と角材からでた杵があります。

ツキヤ(搗き屋)内部には、石臼と角材からでた杵があります。

石臼の中に玄米を入れて、米を搗く(精米)と糠がとれて白米になります。

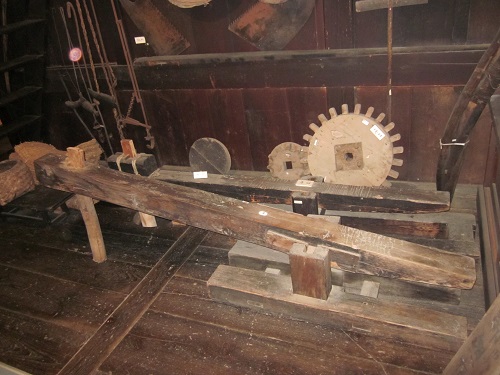

ニワ(作業所)には唐臼(カラウス)(搗き臼)があります。

ニワ(作業所)には唐臼(カラウス)(搗き臼)があります。

(向こう側の1台は元からここにあったものです。手前の1台は別の所から

持ってきたもので石臼はありません)

台の上に支柱があり角材を支軸で支えています。 (長さ2m43cm)

左先端部分には角材に杵が取付けられています。

その下に石臼が設置されています。 (直径36cm、深さ26cm)

使い方は、右端を人が足で踏んで押し下げます。シーソーのように杵の側が

持ち上がり、足を外すと杵が石臼の上に落ちます。

石臼部には、石臼と角材に取り付けられた杵があります。

石臼部には、石臼と角材に取り付けられた杵があります。

石臼の中に玄米を入れて、米を搗く(精米)と糠がとれて白米になります。

石臼は床下にあり、使わないときは厚みの厚い床板と同じ厚さの蓋をしておきます。

(上の写真の向こう側の壁に立てかけられてある丸い板)

壁に立てかけられてある大小の木材の歯車は、水車小屋の中にある軸に取付けられて

回転を伝えるものです。

壁に立てかけられてある大小の木材の歯車は、水車小屋の中にある軸に取付けられて

回転を伝えるものです。

水車は相当の水量が必要になりますが、ツキヤの添水唐臼は水量が少ないところ

で使用できます。

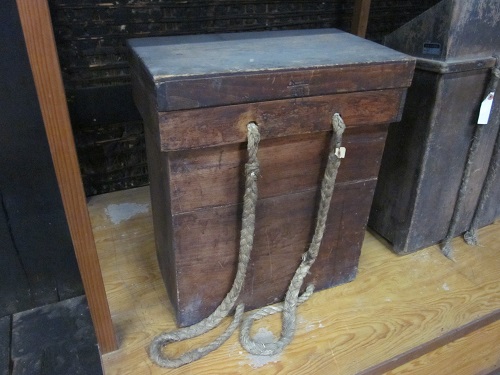

玄米をツキヤ(搗き屋)へ運ぶためのツキヤバコ(搗き屋箱)です。

このツキヤバコに玄米を入、背負ってツキヤへ運びました。

玄米をツキヤ(搗き屋)へ運ぶためのツキヤバコ(搗き屋箱)です。

このツキヤバコに玄米を入、背負ってツキヤへ運びました。

5月15日 榑葺(クレブキ)き屋根

母屋は2階建切妻造りの大型住居で、桁行11間、梁間8間です。

母屋は2階建切妻造りの大型住居で、桁行11間、梁間8間です。

(詳しくは「案内」をご覧ください)

正面には小庇(コビサシ)があります。柱からでた腕木(ウデギ)の上に出桁

(ダシゲタ)が載っていてそれが小庇を支えています。

正面には小庇(コビサシ)があります。柱からでた腕木(ウデギ)の上に出桁

(ダシゲタ)が載っていてそれが小庇を支えています。

軒桁(ノキゲタ)等にはかなりの巨木が使われています。2階には格子窓と2段に

通る貫(ヌキ)があります。

屋根は榑葺き(クレブキ)で、風で飛ばされないように丸太で押さえ、その上に

重しの石を置いています。

屋根の勾配は緩く(100分の32)、石が転がり落ちないようになっています。

屋根は榑葺き(クレブキ)で、風で飛ばされないように丸太で押さえ、その上に

重しの石を置いています。

屋根の勾配は緩く(100分の32)、石が転がり落ちないようになっています。

差掛け屋根(サシカケヤネ)を上(2階)から見た榑葺きです。

きれいに葺かれていました。

差掛け屋根(サシカケヤネ)を上(2階)から見た榑葺きです。

きれいに葺かれていました。

屋根を葺く榑(クレ)の束が置いてあります。1枚の大きさは、長さ45cm、

幅6〜20cm、厚さ5〜7mmのものが置いてありました。

屋根を葺く榑(クレ)の束が置いてあります。1枚の大きさは、長さ45cm、

幅6〜20cm、厚さ5〜7mmのものが置いてありました。

榑は栗の木などの木材を薄く剥ぎて作ります。屋根の榑は長年の風雨で痛んで

きますので、痛んだ所の榑を交換して補修します。

この桶は麻蒸し桶です。

この桶は麻蒸し桶です。

(長さ2m70cm、上木口外径80cm、底外径60cm、板厚2.5cm)

刈り取られた麻の茎部分をこの桶に入れ、大きな釜の上に逆さまに載せて蒸します。

蒸し終わったら皮を剥ぎます。皮の繊維から麻糸を作り、それを機織り機で織って

麻布を作ります。

左:麻蒸し桶を底側から見ました。

左:麻蒸し桶を底側から見ました。

右:麻蒸し桶を上木口側からみました。

麻の表皮を除いたもの(手桶の中)と、麻うみ台と刃です。

麻の表皮を除いたもの(手桶の中)と、麻うみ台と刃です。

5月7日 田を耕す農具

田を耕すには畜力(馬、牛)または人力で行っていました。

田を耕すには畜力(馬、牛)または人力で行っていました。

(中央部):馬や牛に引かせて田起こしをする犂(スキ)(ヒッカ)です。

(3台重なっています)

馬や牛に引かせて代掻き(シロカキ)をする馬鍬(マンガ)です。

(5台重なっています)

馬や牛に引かせて代掻き(シロカキ)をする馬鍬(マンガ)です。

(5台重なっています)

馬や牛に付ける装具です。

馬や牛に付ける装具です。

家の内部にマヤという馬小屋があります。農家では馬、牛を大切にしており

母屋で一緒に飼育されていました。

家の内部にマヤという馬小屋があります。農家では馬、牛を大切にしており

母屋で一緒に飼育されていました。

鍬(クワ)で代掻き(シロカキ)を行った後の田はでこぼこしているので、田の表面

から出ている土や稲の株などを踏んで平坦にするための大足(オオアシ)です。

鍬(クワ)で代掻き(シロカキ)を行った後の田はでこぼこしているので、田の表面

から出ている土や稲の株などを踏んで平坦にするための大足(オオアシ)です。

(長さ80cm、幅35cm)

人が足に履いて田の中を満遍なく回りました。大足の前には縄が付いていて、

踏み出す足の縄を手で引っ張り前側を持ち上げて進みました。

田植えのとき手植えをする前に筋を引く筋引きです。田に引かれた筋の上に

苗を植えていきます。

田植えのとき手植えをする前に筋を引く筋引きです。田に引かれた筋の上に

苗を植えていきます。

戻る

<< ホーム < 戻る 次へ >