| 飛騨大神宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

御祭神 |

天照皇大神 | あまてらす すめおほかみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 豊受大神 | とようけの おほかみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

あめの みなかぬしのかみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| たかみ むすひのかみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| かみ むすひのかみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 天田力雄神 | あめの たぢからをのかみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 火迦具土神 | ほの かぐつちのかみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 神社紋 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 由緒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

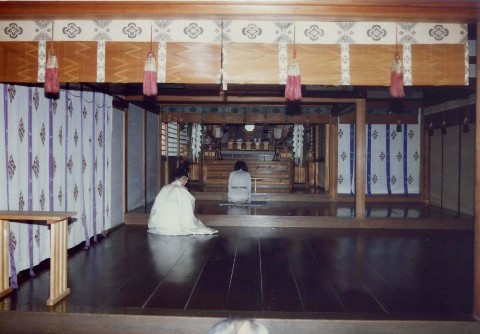

主要建物や境内地を飛騨護國神社に譲渡こそしましたが、 現在も飛騨大神宮は忠孝苑の中心として鎮座しており 「中央に飛騨大神宮、左右に飛騨護国神社黄金神社が同境内に斎祀されている」と説明されています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中教院・神宮奉斎会について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

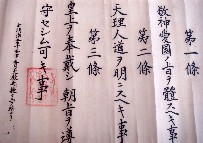

明治元年、初代飛騨縣知事として赴任した梅村速水は、政策を早急に県民に広める為、神官と僧侶を「教諭方」に任じます。 他国に率先して飛騨の近代化を実践しましたが、この急速な改革は保守的な飛騨人の反感を受けて、 梅村騒動と呼ばれる一揆へと発展して行きました。騒動の責を負った梅村は罪人となって京都に送られ、29歳の若さで獄死致します。 梅村騒動をもとにした小説「山の民」を記した江馬修の父 江馬弥平は梅村に仕えており、 明治15年、当中教院黄金神社境内に遺愛碑を建立しました。篆額は岩倉具視。 岩倉が、罪人とされた梅村速水の遺愛碑建立に賛同した経緯は分かりませんが、 中教院鎮座時に来高した、維新志士落合直亮と岩倉具視との関係か、 (落合は赤報隊の相楽総三と朋友であり、相楽の冤罪を晴らすため岩倉具視に直談判をし、 その縁で維新後、岩倉の推挙によって伊那縣(信州)の判事に任じられています。) あるいは息子である鎮撫総督岩倉具定の悲運の部下として梅村に特別な想いがあったのかもしれません。 岩倉具視は遺愛碑建立の翌年、明治16年に病の為この世を去りました。 この碑は数少ない岩倉具視の篆書として、梅村速水の人物像を知る手がかりとして、重要な遺物となっています。 また、梅村速水の「教諭方」が後の「教導職」制度に発展していったという伝承も残っており、この関係は特に注目したい点でもあります。 明治3年1月3日の「大教宣布の詔」を受け、同5年東京に大教院・府県に中教院・寺社に小教院が設立され 伊勢神宮内には神宮教院が、東京・京都・大阪の3都市には神宮司庁出張所が設置されました。 そして、神職・僧侶・学者などが宣教師(後に教導職)に任じられ、3ヶ条の教則(教憲)を全国に広める活動を行いました。

しかし、仏教と神道との足並みが揃わなかったこと。信教の自由・政教分離という概念が西洋からもたらされたことなどから 明治8年、わずか3年で大教院制度は崩壊します。その後、僧侶たちは本来の宗派ごとに宣布運動を続け、 神職たちは大教院に相当する「神道事務局」、中教院に当る「神道事務分局」を開設して活動を続けました。 神道事務局は東京神宮司庁出張所内に併設され、各地方も同じように事務分局と神宮教会とが併設されました。 明治10年6月の時点で東京府武蔵国豊島郡有楽町3丁目2番地に「皇大神宮遥拝殿」「神道事務局神殿」「神宮司庁出張所」 「神道事務局」「神道大教院」「神宮教会所」の6機関が併設されています。 しかし、神道の非宗教化をめざした政府は明治15年の「神官教導職分離令」により、 神社と神道事務局、伊勢神宮と神宮教院を切り離し、17年には教導職そのものを廃止しました。 これによって神道事務局は解散し、「神道事務局神殿」と「神道大教院」を引継いだ「神道教」(現神道大教)という宗教団体が設立されます。 前後して神道大教院内にあった主要団体が宗教団体を組織して分かれていき、現在の「教派神道」(神道13派)が誕生しました。 13派のうち、神宮教院の業務を行っていた神宮司庁出張所は「皇大神宮遥拝殿」「神宮教会所」と共に 神道神宮派(後に神宮教)という宗教団体を組織しますが、国家事業であるべき伊勢神宮の大麻頒布を いち宗教団体が取扱うことはおかしいとの考えから明治32年に財団法人神宮奉斎会に再編されました。 ※戦前の法律では「宗教法人」ではなく「宗教団体」という言葉が使われていました。 中教院は全国に設立されますが、大教院崩壊と共に徐々に解体されていきました。 神宮教に属したものや神道大教に属したもの、またそのどちらにも属さず解散したものもあります。 また、神宮奉斎会は設立当初全国に34本部76支部(合計110)が存在しましたが、 戦後大神宮として存続できたものは、東京本院であった東京大神宮と19県本部17支部の37社にすぎません。 大正7年に伊勢大本部が解散し東京本院に1本化されたのを始め、地方も徐々に解散していったのです。 「戦前は神社や神道が国家の保護を受け、国教的な扱いをされていた」という話がされますが 伊勢神宮のお札頒布の権限を持ち、皇典講究所(後の国学院大学・日本大学)を有していた神宮奉斎会ですら、 その多くは深刻な財政難に悩まされ、負債による訴訟や解散・解体などの憂き目に遭っていました。 戦後残った37社も、唯一の収入源であった事務方を神社庁に移譲し、氏子を持たないお社だけが残されたので 当社も含めて多くの大神宮が歴史や由緒も語られることなく、人知れずひっそりと鎮座しているのです。 当社と関係の深いところとして、神宮奉斎会本院は「東京大神宮」となり、 筑摩県中教院は解散し、神殿が移された長野県神道事務分局は「四柱神社」に、神宮奉斎会長野県本部は「上田大神宮」になっています。 岐阜中教院・岐阜県神道事務分局は、板垣退助が襲われ「板垣死すとも自由は死せず」の名言が生まれた場所として その名を歴史に残しましたが、現在は岐阜公園となっています。神殿は「木曽御嶽本教 美濃分教会」が引き継いでいます。 また、大垣中教院・神宮奉斎会岐阜県本部は「大垣大神宮」となっています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 御祭神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「大教宣布の詔」冒頭は「天神天祖、極を立て統を垂れ」となっており、 大教院は「天照大神を天祖とし、造化三神を惣て天神と申せるなり」と解きました。 中教院規則や神宮教会規則には「神殿には四神を鎮祭すべし」とあり、各神殿はこの天神天祖をお祭りしたのです。 造化三神は古事記に出てくる最初の神で出現後すぐに姿を隠します。「別天津神」ともいい、他の神々とは別扱いとされています。 天御中主神は、天の中心をつかさどる神で「宇宙」そのものを指すと解釈されています。 高御産巣日神と神産巣日神の2柱は、「むすびの神」ともいわれ、万物の生成をつかさどる神です。 また、古語拾遺には高御産巣日神がカムロキ、神産巣日神がカムロミの神であるとも記されています。 高御産巣日神(高木神)は伊耶那岐・伊耶那美両神に国生みをお命じになったり、天孫降臨の際には天照大神と共に神勅を下しています。 神産巣日神は大国主神が兄弟に襲われた時、やけどを治す神を派遣して生き返らせるなど重要な場面で二神はたびたび登場しています。 明治14年、祭神論争の勅裁により大教院神殿は四神を祭るのではなく「宮中三殿遥拝殿」となりました。(詳細は祖霊殿社に記述) 『東京大神宮沿革史』によると、神宮教院は「造化三神を神上して天照大御神1神にせん事を言出で、忽ちに1神に改め」ました。 神宮遥拝殿(東京大神宮)も同様に天照大御神1柱を表記することになりましたが、実際は三神を併せて祭っていたようです。 明治31年、全国の神宮教会は主神として豊受大神を加えることが定められました。 現在の東京大神宮は天照大神・豊受大神を主神とし、配神に造化三神・倭姫命をお祭りしています。 飛騨の大神宮に当時の記録は見つかっていませんが、設立頃の記録には天照大神以外に「造化三神」の神名が、 昭和初期の記録には「豊受大神・天田力雄神・火迦具土神」の神名が記されており、戦後の書類には2例が散見されます。 神宮奉斎会支部であった当神社も、本院と同様の対応をしていたことが想像されます。 つまり、造化の三神を表記しない代わりに別の3神を合祀して、登記上の祭神数は4柱を維持しつつ、 実際は7柱の神をお祭りしてきたと考えられます。 しかし、全国に残る大神宮(旧奉斎会)の御祭神は天照大神と豊受大神の2柱のみの所も多く、より深い調査が必要と思います。 境内に飛騨唯一の公式相撲場があったことから天田力雄神が、高山各地に防火神として秋葉神社がお祭りされていることから その総鎮守として火迦具土神が選定合祀されたとみられます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 婚礼式(神前結婚式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

明治33年に皇太子殿下(後の大正天皇)の御婚儀が宮中賢所にて行われたことをお祝いし 神宮奉斎会の国礼修業部が国民向けの「婚礼式」を考案しました。 この神前での結婚式が奉斎会の各支部を通して広く全国に伝わることとなり、現在の結婚式の基礎を作りました。 それまでは、嫁ぎ先の家で三献の杯を交わす儀式を「婚礼」「祝言」と呼びました。 神宮奉斎会が最初に考案した婚礼式は、この伝統的な祝言を神前(床の間に御神号の掛軸)で行うというものでしたが その後神社拝殿に場所を移して祝詞奏上や玉串拝礼などが取り入れられ、現在の神前式の形になって広まっていきました。 飛騨地区最初の婚礼式は、明治42年(1909)8月8日に元の中教院講堂、招魂社拝殿において執り行われています。 大野郡丹生川村出身、愛媛県今治中学校教諭玉田栄次郎氏と高山尋常小学校第三校訓導片野章子氏の挙式です。 ハイカラな祝言として地元新聞でも取り上げられ、一躍若者たちの羨望の的となりました。  当時の挙式は奉斎会の会員または会員の推薦が必要で、挙式料ではなく1等30円・2等20円・3等10円の会費納入が条件でした。 大正時代になると挙式料として上30円、中20円、下10円の区別に変わりました。 しかし飛騨地方では、神前式は一部の町衆の贅沢であって一般家庭にはなかなか広まらず、自宅での挙式が主流でした。 ブライダル業界は、今上陛下の御成婚を機に飛躍的に発展していきます。 現在は様々な様式の結婚式が提供されていますが、当神社は100年前の面影を残した結婚式を婚礼式として守り続けています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

例大祭 10月17日 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||