12月4日の今日、11月27日に漬け込んだはくさい長漬けの本漬けをしました。左の写真のように水が上がってきています。これを別の樽に右の写真、リンゴ、ニンジン、スルメさざ波昆布、ナンバン、米ぬかの入った袋を一緒につけ込みます。

先日は赤カブのしょうゆ漬けを漬けたのですが、また、赤カブ5kgをもらったので違う方法で漬けてみることにしました。

赤カブにうすくちしょうゆ、さとう、酒、かつお削り節でつけ込みます。

初めてでどんな味がするのか楽しみです。

11月27日の今日、天気が良くあったかだったのでつけものをつけました。はくさいの長漬けは4等分して樽につけ込みます。今日は仮漬けです。重しを乗せて、水の上がるのを待って本漬けをします。

本漬けにはこのハクサイにリンゴ、さざ波昆布、スルメ、ニンジン、米ぬかの入った袋、を入れてつけ込みます。

倉庫にしまいました。右が昨日漬けたグーチャン漬けです。この倉庫に上の切り漬けと、赤カブのしょうゆ漬けが加わります。

切り漬けも漬けました。赤カブとハクサイ、赤カブの葉を切って塩をし、重しを乗せます。

やはり、我が家族は長漬けの方が好みで、この切り漬けの量は長漬けの半分以下です。

それでも、初めて出して食べたときのおいしさは格別です。

家族全員が集まった14日、毎年のことですが、私一人で3時頃から釣ってきた鮎を焼き始めます。もちろんビール片手で。いつも20〜30匹くらい焼くと5時近くなります。

その後、家族全員が集まってきて鮎はもちろん、網焼きで肉やトンチャン、イカ、かまぼこ、シシトウ、サツマイモの茹でたの、などなど。

ビールや焼酎、缶酎ハイなど好きなものを持って暗くなるまで。いや、暗くなっても明かりをつけて。

今年も梅を漬けました。6月に南高梅を2kg。毎年つけています。梅雨も明け、天気が続くので7月22日から干しています。今日で三日目、最終日です。

2010年5月20日、もうそろそろかとウド取りに出かけました。毎年行く場所ですが、今年は一週間遅れで行ってみました。ばっちりぴったりでした。丁度取り時期でした。左が収穫したウドです。家に戻ってまずは味噌煮にしました。作りウドと違って山ウドの独特の香りが口いっぱいで、しあわせ。

それを手に取ったところです。でかい手ですみません。大丈夫、手はきれいに洗っています。

適当な量に分けてこれも百均の入れ物に、ペーパータオルを敷いて並べていきます。打ち立てのうまいこと。

今度はいよいよ刃で切ります。麺帯をマシーンにセットします。

ハンドルを回すと、ご覧のとおり均一な幅のうどんのできあがりです。包丁で切るとソーメン幅やキシメン幅が出来ますが、これなら大丈夫。

あまり長いうどんも食べにくいので適当な長さに切ってカタクリの打ち粉をします。

全部、延ばして打ち粉をした状態です。この細長いものを麺帯というそうです。

延ばしたら今度はそれを二つ折りにしまた、マシーンで延ばします。これを4回繰り返します。

4回繰り返したら、今度はダイヤルを一つ薄めにして延ばし、薄くしたものが写真です。

それを麺棒でパスタマシーンに入るくらいに延ばします。この短い麺棒は百均です。

いよいよマシーンの登場です。ダイヤルの一番幅の大きいのにあわせ、ハンドルを回し延ばします。

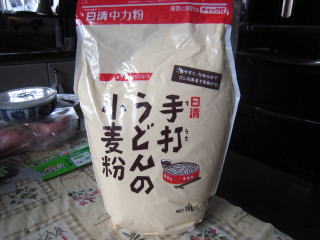

友達から、うどんを打つならパスタマシーンがいいと聞いて、一度友達の家へ見に行ってきました。これがなんと大きな台も、長い麺棒もいらず技術もあまりいらずでいいことだらけ。早速ネットで注文し、買いました。それが左の写真、パスタマシーンです。これがほんとに大当たり。

炎天下のもと、物干しにつるし、太陽の恵みを受けます。それにしてもこの暑さ。

前の晩こねたうどん粉を一晩冷蔵庫で寝かせたものです。ここまでは同じです。

写真のように少し小さめに包丁で切ります。

アズキナを取っている最中に見つけたワラビです。数は少なかったのですが、あんまりいいのだったのでついつい取ってきました。

我が家のすぐ横、東側には高山市を縦断する宮川が流れています。赤い中橋のあの川です。

川には年中野鳥が姿を見せてくれます。暇なときは見ていて飽きません。鳥の名前はさっぱり無知ですが、左は青サギでしょうか、右はカモだとはわかるのですが何カモなのかわかりません。

ちなみにはっきりわかるのはスズメとカラスとツバメとうちにいるミミの小桜インコぐらいなもので…

5月6日、天気も良く、前から気になっていた「アズキナ」を取りに行ってきました。田んぼのぼたのようなところに生えているのですが、人の土地ですし、なんだか人目が気になります。それでも取り出すと夢中になって…。この山菜の正式名称ナンテンハギ。これも天ぷらか、ゆでて和え物や、おひたし、煮物に。これも大好き。

ウド取りの後、時間があったので荘川町と明宝町との境にある山中峠の水芭蕉群生地に行ってみました。少し遅めでしたがきれいに咲いていました。私が若かりし頃、ここらあたりにも少し関係しており、以前と比べてみましたが、やはり昔の方が圧倒的な美しさがあったような。若いときの感じ方なのかもしれません。…どうせ年寄りです。

5月5日、連休最後の日に「ゴンゼツ」を取りに行ってきました。これは何かと言いますと木に生える新芽です。私は昔からこう呼んでいますが、売っているのを見ると「コンテツ」と書いてあります。この木の正式名称は「コシアブラ」です。天ぷらにして食べると春の香りがしてとてもうまいのです。私はタラの芽より好きです。