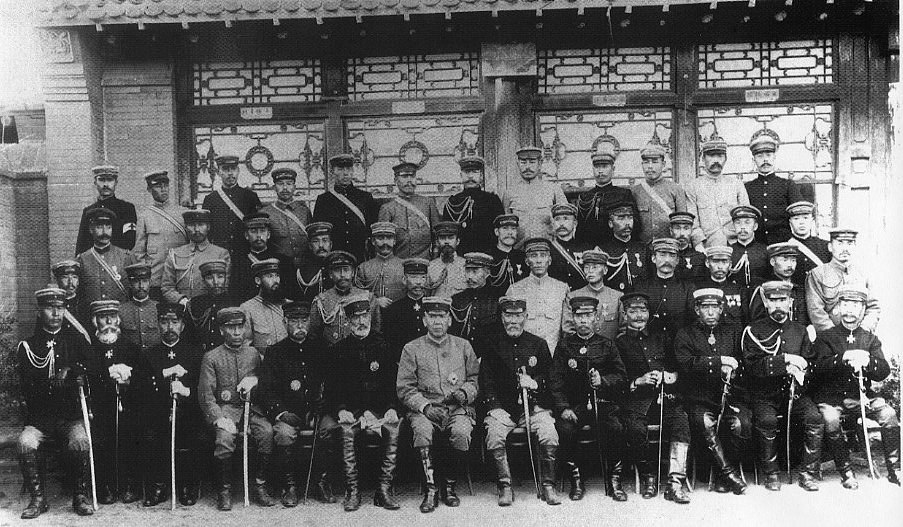

| 明治38年9月20日 清国法庫門において記念撮影 |

|

| 満州軍総司令官大山元帥一行と第三軍司令官乃木大将及び隷下団長幕僚合同会議 前列右より4番 秋山騎兵旅団長 7番 大山元帥 8番 乃木大将 (前列1番左 第六旅団長一戸兵衛少佐 大島久直第九師団長は欠席) |

日露戦役(明治37・8年の戦役)では多くの飛騨人が出征しました。

所属した陸軍の第九師団第三十五聯隊は、乃木希典大将率いる旅順攻略と奉天会戦に参加。

その後もシベリヤ出兵、南京城攻略など歴戦を踏んでいきます。

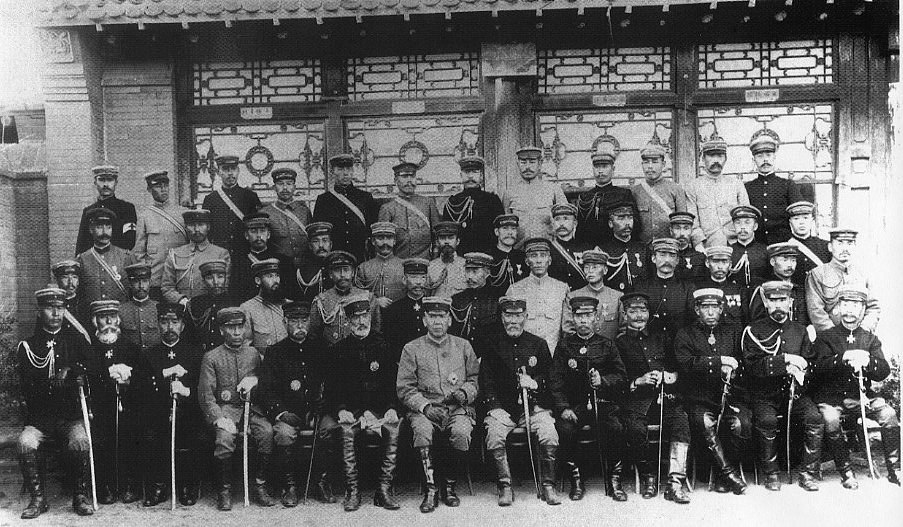

| 明治38年9月20日 清国法庫門において記念撮影 |

|

| 満州軍総司令官大山元帥一行と第三軍司令官乃木大将及び隷下団長幕僚合同会議 前列右より4番 秋山騎兵旅団長 7番 大山元帥 8番 乃木大将 (前列1番左 第六旅団長一戸兵衛少佐 大島久直第九師団長は欠席) |

日露戦の甚だしい武勇と功績は後に「無敵の富山三十五聯隊」と称えられましたが、

反面戦歿者も非常に多く、遺族・戦友はその忠霊を祀る招魂社の設立を強く願いました。

※大東亜戦争中も飛騨から初年兵が赴任すると、聯隊長自ら富山の連隊橋まで出迎えてくれるほど重宝がられたそうです。

日露戦が終結すると、明治40年2月23日内務省は「招魂社創設に関する件」という通牒を発します。

これによると、地方の戦病死者は極力既存の招魂社に合祀するということを前提としたうえで、どうしても設立の必要がある場合は

1、祭神は、別格官幣社靖国神社合祀の者に限る

2、本殿拝殿鳥居があるもの

3、境内地は300坪以上にして、官有地または神社有の民有地に限る

4、出願人は50名以上。ただし戸主に限る

5、維持資本金2000円以上又は平均一ヵ年金100円以上の収益ある資産を有するもの

という条件をすべて満たす場合に限り創設を許可するというものでした。

招魂社設立願

県下美濃國ニハ官祭招魂社有之候得共我飛騨國ニハ未タ一個ノ私祭招魂社モ無之従て維新勤王家及二十七八年戦役ノ戦死者並ニ今回三十七八年戦役ノ戦病死者の神霊ハ東京靖國神社ヘ官祭合祀セラレタルモ他國ニ対シ比較的戦死者多キ本國ニ於テ未タ其戦病死者ヲ追祭スル社殿ノ無キハ実ニ遺憾ノ至リニ有之候殊ニ靖国神社ニハ百数十里ノ遠隔ナルハ勿論県下大垣町ノ招魂社へ合祀ヲ出願センモ当國北地ヨリハ六拾余里余ヲ懸隔シ鉄道ノ便モ無之当國ノ遺族始追慕者ノ参拝スルハ容易ノ事ニアラス依テ今回有志者ノ献金ト旧神宮教会所(解散後不用ニ屬シタル)ノ建物トヲ以テ大野郡高山町忠孝苑内ニ別紙維持方法及設計図ノ通リ私祭招魂社を設立致度尤年々ノ祭典費用ハ維持金ノ利子ヲ以テ之ヲ支弁スヘキ次第ニ有之候間至急御許可被成下度別紙相添此段奉願候成

明治四十年五月十一日

飛騨國三郡私祭招魂社

設立発起人総代 大野郡高山町永田吉右エ門 西野米之助 代情茂助 村瀬孫三郎 牧野伊平 河渡善一郎 島田與蔵 加藤石松 土田彦助

灘村中田助作 山之口村千原治作 宮村三木茂夫 荘川村直井信平 白川村木村正忠 上枝村山﨑茂助 久々野村尾﨑咲良 清見村佐藤勝徳

丹生川村豊住松太郎 大名田村宇野増次郎 大八賀村木下孫市 吉城郡船津町伊藤正泰 益田郡川西村稲葉貢 他高山町総代29名

招魂社設立願ニ付追申書

位置

岐阜縣飛騨國大野郡高山町大字空町字城坂通

名称

飛騨招魂社

神職

招魂社設立許可ノ上ハ定員ノ許可ヲ受ケ候補者ヲ推薦ス

祭神

別格官幣社靖國神社合祀者飛騨國三郡各町村出身者ニ限ル

建物

本殿弐間弐間 幣殿三間七間 拝殿四間七間 神門 鳥居

右建物ハ招魂社設立御許可ノ上ハ別紙承諾書ノ通招魂社社殿トシテ所有者ヨリ寄付スベキ契約ナリ

(以下略)

右ハ本年五月十一日奉願候招魂社設立願ニ関スル要領記載漏之廉有之候ニ付取調之上今回更ニ別冊合祀者名簿相添奉追申候也

飛騨國三郡私祭招魂社

設立発起人総代

大野郡高山町大字三町

永田吉右エ門

明治四十年六月十三日

岐阜縣知事 蒲定吉殿

しかし、吉城郡国府村においても同様に招魂社設立の計画があった為、実現は容易ではありませんでした。

大野郡高山町

設立発起人総代 永田吉右エ門 他五拾名

明治四十年五月十一日付願私祭招魂社設立ノ件聞届ケ難シ

明治四十一年五月十三日

岐阜縣知事 蒲定吉

嘗テ飛騨國招魂社設立ノ儀出願居処吉城郡国府村八日町ニ於テモ同様招魂社ヲ設立シ同郡内ノ殉難者合祀ノ儀願出有之近接地ニ於テ二ヶ所ノ設立ハ詮議難相成ニ付双方熟議ヲ遂ケ何レカ一ヵ所ニ決定合同スへキ旨其筋ヨリ照会相成候抑本出願ノ趣旨は県下大垣町ニハ既ニ官祭招魂社ノ設置アルモ飛騨國北端ヨリハ不便ノ道程六十余里を隔テ遺族ヲ始メ追慕者ノ参拝容易ナラサルニ付キ当國中央ニ位スル本町ニ設立スレハ多大ノ利便ヲ得ラルル事ト存シ三郡有志者ノ賛成ト遺族者ヨリハ合祀の承諾ヲ得テ出願候次第ニテ無論国府村ノ如キ近接地ト併立スル素志ニ無之候間何卒吉城郡一ヶ所ノ設立ヲ飛騨國一ヶ所ニ合同シ当町出願ノ地ニ設立賛同相成候様国府村ニ御協議之儀可然御取計被成下度此段相願候也

明治四十一年一月十一日

飛騨國三郡私祭招魂社

設立発起人総代 牧野伊平

大野郡高山町長 永田吉右エ門 殿

国府村を始めとして飛騨の各村や遺族と協議を重ね、ようやく招魂社設立の合意が得られました。

上申書

拙者共ヨリ請願仕置候吉城郡招魂社設立ノ儀議会協議ノ上大野郡高山町設立飛騨招魂社ニ合併スル事ニ協議相整ヒ候就テハ同町ヘ速ニ御認可相成度此段上申候也

明治四十一年三月

岐阜県吉城郡国府村大字八日町

倉田甚左 田中彦三郎 大池米之助 釜洞祐次 渕上次郎右エ門 岡村利平 田村重吉 中垣義吉 中垣関太郎

岐阜県知事 蒲定吉殿

その後、飛騨全町村の承諾を得て、飛騨全國民の総意として設立願を再申請いたします。

私祭招魂社設立願

我飛騨國ノ壮丁ハ西南ノ役及明治二十七八年役ニ於テ殉國セシ者数十名明治三十七八年役ニハ概子第九師団ニ属シ旅順攻囲軍ニ従ヒタルヲ以テ比較的多数ノ戦死者ヲ出シ候而シテ其神霊ハ既ニ別格官幣社靖國神社ニ合祀セラレ候ヘドモ元来飛騨國ハ山嶽四境ヲ囲繞シテ自ラ一地域ヲナシ南北三十五里東西二十五里其間絶テ鉄道ノ敷設ナク概子迂曲セル嶮坂嶮路ニシテ南北ノ一線辛シテ車馬ヲ通スルノミニシテ交通ノ不便ナルコト復他ニ類ヲ見サル土地ニシテ靖國神社ヲ距ル百数十里有之候故遺族ヲ始メ敬慕者ニ於テモ容易ニ参拝致シ難キ実況ニ有之候然レハ縣下大垣町招魂社ニ合祀ヲ出願セシカ是又数十里ノ嶮坂嶮路ヲ往復セサレバ参拝致シ難キハ事実ニ有ノ候ニ付年来招魂社ノ設立ヲ仰望罷在候処幸忠孝苑ト称シ三郡ノ共有ニシテ古来飛騨國風教ノ中心タル霊地アリ苑内ニハ設備完全ナル社殿其他ノ建物モ有之候ニ付今回全國ノ協議ヲ遂ケ右土地建物及基本財産共其侭之ニ充当し私祭招魂社設立ノ儀相整候条事実御求調ノ上特別ノ御詮議ヲ以テ御許可被成下度別紙調書相添此段奉願上候也

明治四十二年 五月

岐阜県飛騨國大野郡高山町

私祭招魂社設立有志者総代 永田吉右エ門

私祭招魂社調書

(イ)ノ一 忠孝苑 (将来招魂社境内トスルモノ)

忠孝苑ハ飛騨國高山町大字空町城坂通ニ在リテ高山古城址ノ北麓ニ連リ西北ノ二面ハ蓮池ヲ繞ラシ遥ニ東山ノ諸刹及大谷派高山別院ノ大伽藍ニ相対シ西ハ高山市街ニ接続ス総面積千九百坪苑内高低ノ二段アリ神門ト玉垣ニヨリ其区別ヲナシ高段ニハ左記ノ社殿其他ノ工作物アリ低段ハ廣闊ノ平地ニシテ祭典執行ノ際ハ力角撃剱神楽舞等ノ演場ニ充ツ

本苑ハ飛騨國ニ偉勲ヲ樹テ徳澤ヲ遺セル偉人先賢ノ霊ヲ奉祀シ忠孝ノ遺績ヲ表彰スル至誠ヨリ創設シタルモノニシテ従来飛騨風教ノ中心トナリ其ノ発展ヲ図リツツアル霊地ナリ

(イ)ノ二 社殿其他工作物 (招魂社ノ為ニ充用スルモノ)

本殿 縦三間横二間 拝殿 縦七間横四間 幣殿 縦七間横三間 但木造柿葺御拝附流造以上三殿壱棟ニ造込

右は明治十二年中飛騨國三郡町村ノ建設ニシテ正殿ニ伊勢皇大神宮ノ御分霊を奉斎セシ所ニシテ千木ハ雲霄ニ直立シ鰹木ハ整然トシテ相並ヒ清楚最モ尊ムヘシ明治三十二年神宮教ヲ解散シ神宮奉斎会ヲ設置セラルルヤ御分霊ノ奉祀ヲ停止セラルルニヨリ別ニ神宮奉斎所(ロ)ノ三ヲ設ケ神宮遥拝所トシ諸建物不用ニ帰シタルニ付明治十年役ヲ始メ二十七八年及三十七八年役ニ於ケル飛騨國出身殉國ノ士ヲ漸次茲ニ合祀シ現今ニ至リ全ク招魂社ノ実ヲ備フルニ至レリ

本社殿建設以来飛騨國各神社ノ模範トナリ祭式ヲ改良シ講演講話ヲ開設シ毎年春秋二季ニ壮厳ナル招魂祭ヲ執行ス此祭事ハ従来飛騨國一般神職ノ奉務スル例ニシテ参詣モ亦殆ト全國ヨリ蟻集ス明治三十七八年戦役ノ際ハ出征軍人ニ神符ヲ授与シ且連日戦捷祈請軍人健康祭ヲ行ヒ士気ノ振作ト家族ノ慰籍ニ努メタリシカ平和克復後ハ一層衆庶ノ崇敬ヲ嵩メ年内大祭祝日ハ勿論平日ト雖モ賽スル者絶ユルコトナシ

(イ)ノ三 社務所 九拾坪 参拾八坪 二階坪数

右ハ明治十二年中飛騨國三郡町村ノ建設ニシテ別紙図ノ如ク区別スト雖モ必要ニ応シテ取外シ得ヘキ構造ナリ諸建物ハ左記の如ク飛騨國ノ為メ貢献スル所尠カラサル履歴ヲ有ス

一 明治十二年ヨリ仝二十四年ニ至る神道事務分局ヲ置ク

一 仝十二年神宮教中教院ヲ置ク

一 仝二十四年皇典講究所高山支所ヲ置ク

一 仝年神官集議所ヲ廃シ飛騨國神職取締所ヲ置ク

一 仝三十二年神宮中教院ヲ廃シ神宮奉斎会ヲ置ク

一 仝四十一年飛騨國神職取締所ヲ廃シ飛騨國神職会ヲ置く

一 公共ニ関スル講演講話会場ニ充ツルコトアリ

以下略

この出願によってようやく招魂社設立が叶い、明治42年6月16日付けをもって許可が下りました。

明治40年の内務省通牒によって設立された招魂社は、飛騨と富山の2社のみとされ、

そのことからも三十五聯隊の旅順攻略がいかに壮絶な戦いであったかが分かると思います。

当神社の社号碑「飛騨招魂社」は、35聯隊が所属した第6旅団長、乃木軍の参謀長を務めた一戸兵衛陸軍大将の揮毫です。